【前編】 日本語デザインを変えた技術 発明100年に1から知りたい「写植」の話

Font College Open Campus(以下:FCOC)は、モリサワが不定期開催している無料のオンライン講座。文字やフォントに限らず、デザインやブランディングなど、様々なテーマでお届けしていますが、今回のテーマは少し角度を変えて「写植」のお話です。

写植とは写真植字の略で、写真の原理を使って文字を印画紙やフィルム上に焼き付け、文字組みをする技術です。今回の内容は写植のビギナー向けの内容になっています。

セミナーレポートの前編では、写真植字とは何か?それがどうデザインに影響を与えたのか、後編では、写植の時代の書体についてが語られます。

モリサワの創業者・森澤信夫(1901年〜2000年)と株式会社写研の創業者である石井茂吉氏(1887年〜1963年)が、世界初となる邦文写真植字機の特許を申請したのは1924年7月24日のことでした。記念すべき100周年を迎える今年、モリサワでは様々な取り組みを企画しています。

今回の FCOC もその一つ。

近著『杉浦康平と写植の時代 光学技術と日本語のデザイン』で数々の賞を受賞している注目のメディア論研究者・阿部卓也氏を講師にお迎えして、写植の基礎知識や現在のグラフィックデザインに与えた影響について解説していただきました。

本編を動画でご覧になりたい方は記事末尾のリンクより視聴が可能です。

阿部卓也 氏

早速講義がスタートすると……2種類のタイトルスライドが。

「1枚目は、A1ゴシックとA1明朝が使われています。2枚目は、まったく見た事がないフォントだという人もいれば、よく知っている、懐かしい、という人もいることと思います。

実は、この2枚目のスライドに使われているのが、今回OpenTypeフォントとして復活する“写研書体”なんです」

今回の講義の内容は、“「写植」を全く知らない方”がメインターゲットとなります。では阿部氏はというと、曰く、「20歳の頃(1998年)にデザイン事務所のアルバイトを始めたものの、実務で写植を使ったことはない」とのこと。この年代は、実はちょうど写植が衰退し始めたタイミングでした。

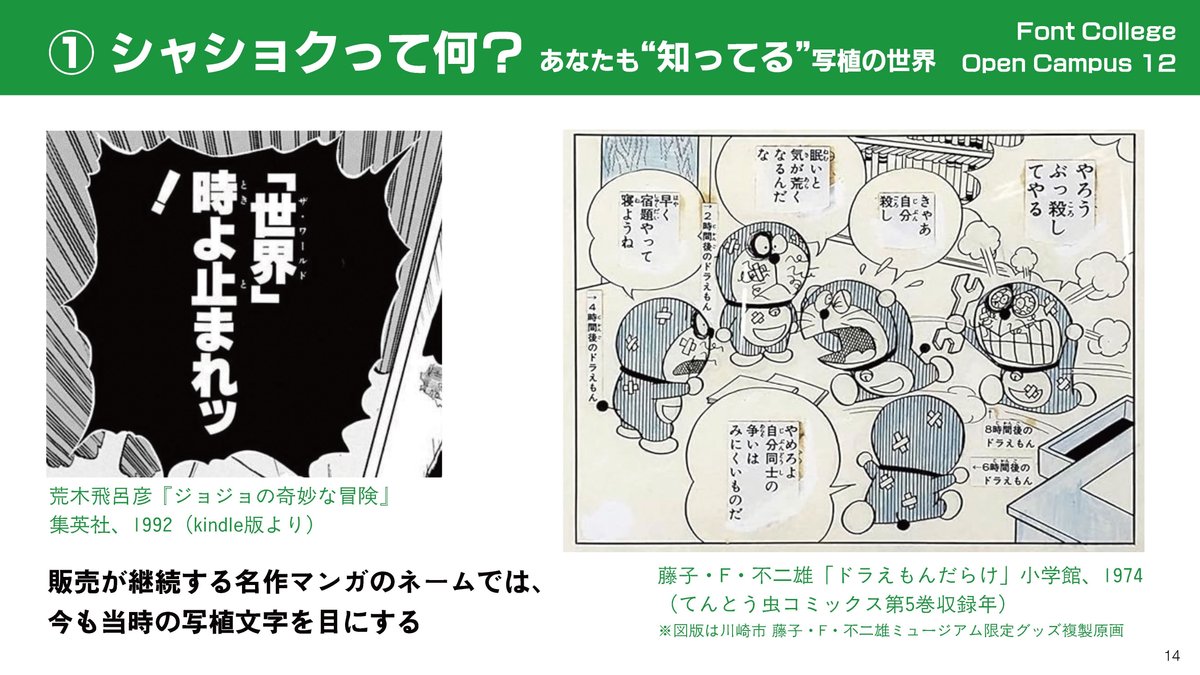

シャショクって何?あなたも“知ってる”写植の世界

阿部氏は、前述の近著にて、写研とモリサワのパートナーシップやライバル関係を、ブックデザイナー杉浦康平氏の功績という別視点から読み解いており、写植時代の栄光から衰退までのおよそ100年間の歴史を振り返っています。

書籍の紹介をすると「シャショクってなんですか?」と聞かれることもあるのだとか。ここでのシャショクとはもちろん、写真植字の略称を指します。

では邦文写真植字機(以下:写植機)とは何かというと「漢字を含め8000字以上必要な日本語の文字を、鋳造活字を使用せず写真的に印字、印刷版下用素材を作る、日本で独特に進化した光学装置」と定義されます。1960年代から90年代前半のグラフィックデザイン、出版産業において、技術的にも⼤きな基盤であった写研とモリサワは、当時写植業界の2⼤トップ企業でした。

写植機が何かということを漠然と知識としてはわかっていても、実際に目にしたことがない方も多いのではないでしょうか。

写真植字機発明100周年サイトで、動いている様子や、機械が動く音を、感じてみてください。

動画に登場している写植機は、「MC-6型」と呼ばれるモリサワ製写植機の中でも最もヒットした製品の一つです。レンズを覗き込みながら文字盤から採字し、ラチェット(爪車=のこぎり歯状の歯車)を駆使して印字位置が決められ、ガチャン、ガチャン、という味わいある音と共に、一文字ずつフィルムに焼き付けられていきます。

写植機も年を経るごとに大きく進化を遂げていきました。続いての映像に登場する写植機は、1987年に写研より販売された「PAVO-KY」です。モニターや電子制御機構が搭載され、より自由なレイアウトが可能になっていきました。PAVO-KYはいわば、手動植字機の最終段階。

この機種が出た頃になると、電算写植の性能が向上し、手動写植機から活躍の場面を奪うようにもなっていきますが、この映像では2009年当時に実際に手動植字機を動かしている様子が確認できます。操作している方は、2000年代以降も写真植字を利用して文字組を行われ「写植の名人」とも呼ばれてきた株式会社プロスタディオの代表取締役・駒井靖夫氏です。

モニターを確認しながら文字を印字していくというスタイルは、現代の私たちからすると当たり前のように感じられるかもしれません。ですが、写植機にモニターが搭載されるのは、1980年頃になってから。写植機はその名の通り “光学写真の技術を応用したもの” なので、現像して印画紙に焼き付けられた状態を見るまで、その文字がどう印字されているかわからないというのがそもそもの仕組みだったのです。そう考えると、文字を入力する前にレイアウトを確認できるという機能は、どれほど画期的だったかお分かりいただけるかと思います。

さて、写植機に使われる文字盤は、原則として一つしかサイズがありません。活版印刷ではサイズごとに活字を用意する必要がありましたが、写植機のレンズを変更することで、一つの書体の拡大や変形ができる構造だからです。つまり、一つの文字盤で全サイズをまかなえるわけです。

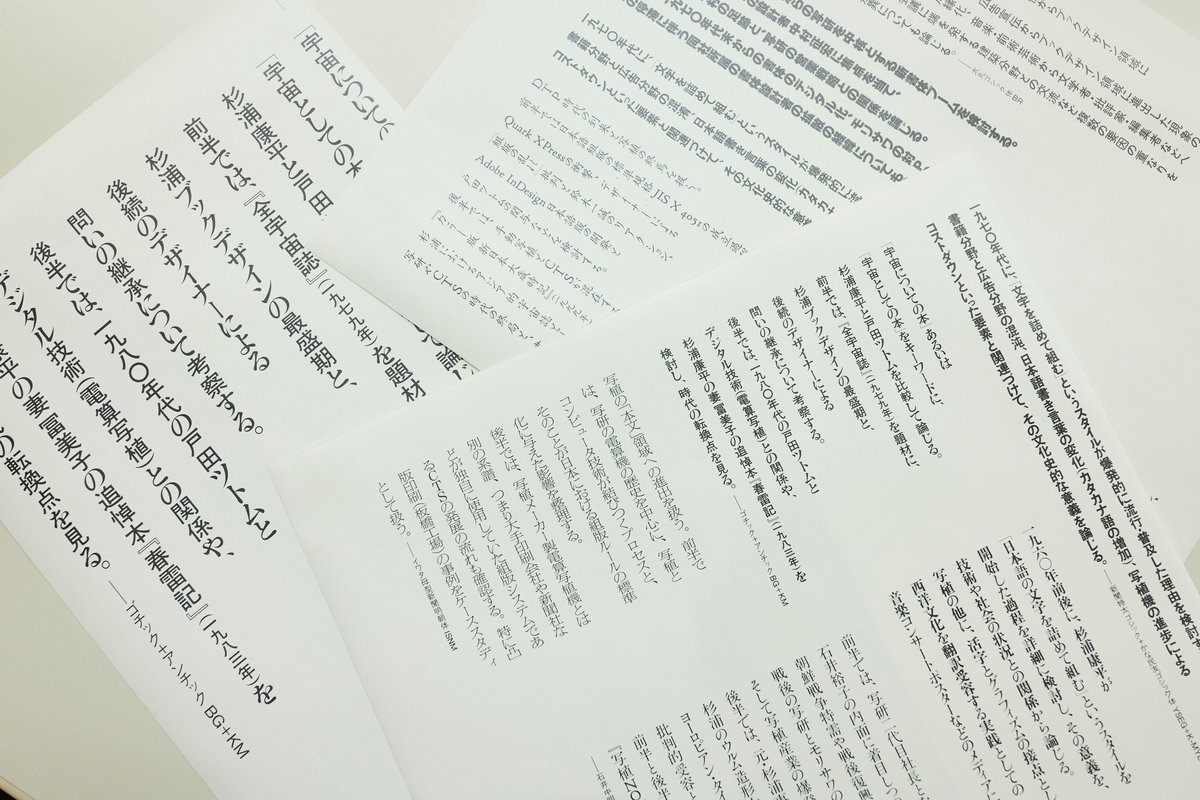

「本日は写植印字の現物を見ていただこうと思います」

阿部氏が取り出したのは、近著の各章扉を駒井氏に写植で印字していただいたもの。文字の大きさやウエイトが様々混在しているのが目に見て取れ、写植が可能にした文字表現の幅広さが確認できますね。

では実際に、どのようなシーンで写植が使われていたのかというと、阿部氏曰く、時期で言うとDTP(デスクトップパブリッシング)が普及する1990年代中盤までの商業印刷やカラーの印刷物の文字は、だいたい写植だったといいます。

「それからベストセラーの絵本などでは、当時写植で作られたものがそのまま再販されて現代にも残っています。実はいまの赤ちゃんたちも、写植の文字を見ているんです」

また、漫画では吹き出し(バルーン)の中に写植の文字を切り貼りして使用していました。販売が継続する名作漫画は、電子書籍版などでも当時のページをスキャンして展開されていることが多いため、こうした媒体からも当時の写植文字を目にすることができます。

さらに、日頃から我々が最も目にしていた写植文字の一つが、道路標識や駅のサインといった公共サインでしょう。書体デザイナー中村征宏氏の代表的な書体「ナール」「ゴナ」などが、広く使われていました。

「このように、我々が目にする文字、それを読むことを通じて日常生活を安全に過ごし、情報を得たり、感動するために使われる文字が、写植によるものだった時代がかつてあったのです。そしてそれらの文字は現代にも残されているんです」

写植技術の歴史(ざっくりと)

ここで、印刷技術の歴史をざっくりと振り返ってみましょう。まず、最も歴史が古いのは活版印刷。活版印刷は、鉛や錫といった合金を鋳造してできた金属活字を用いた技法で、15世紀から20世紀後半まで500年ほど続いてきました。

活版印刷に対し、20世紀の終わり頃から現代まで主流となっているのは、DTPをはじめとするデジタル印刷です。こうしてみると、写植の時代はそれらのちょうど中間であったと言えます。手動写植機は1920年代から90年代前半まで、電算写植機は70年代から21世紀の初頭まで。印刷の歴史全体で見ると非常に短い時代ではあれど、写植が印刷文化を牽引した時代が確かにあったのです。

先述の通り、森澤信夫と石井茂吉が共同で邦文手動写植機の開発に着手したのは、今からおよそ100年前でした(開発から完成、そして販売を迎えるまで、深いふかいドラマがあるのですが……詳しくは阿部氏の書籍にてたっぷりとご確認ください!)。ただ、実際に写植の本格利用が広まっていくのは1960年代以降、戦後しばらくしてからのこと。平版オフセット印刷(※)などのように写植と相性のいい印刷方式が普及したタイミングでした。

※ 版に付けられたインキを、ゴム製の中間転写体(ブランケット)に転写してから紙などの被印刷体に転写する技法。鮮明な印刷が可能で、版が直接紙に触れることがないため、版の磨耗が少なく、大量印刷にも適しています。

左側にある画像は、1955年毎日新聞に掲載された、グラフィックデザイナー山城隆一氏が手がけた高島屋の広告です。かなりすっきりとしたデザインですが、こうしたデザインに写植が使われたのは当時としてはかなり斬新で、時代をずいぶんと先駆けていました。

また、新聞に写植が使われたということもかなり特異な例。一般的に、小説などのように、文字中心の一色印刷いわば「ページもの」と呼ばれる媒体には、活版印刷の方が適しているとされていました。では、いつ写植が有効なのか。それはフルカラーの印刷物、つまり広告やチラシ、ビジュアル主体の雑誌などといった「端もの」で、画像に絡めて使う場合の文字を指します。活版印刷と手動写植は、それぞれの特性を活かし、写植が普及した以降も長く共存してきた印刷技法でした。

ところが1970年代以降、長く活字の領域であった本文組版にも、写植が本格進出していくようになります。コンピューターを搭載したことで組版の全自動化が可能になり、ページもの印刷に対応できるようになったという、電算写植機の普及開始です。

この写真は最初期の電算写植機(正しくは、その一部である、入力用鑽孔機という装置です)。文字の大きさ、各行の文字数、行間など文書の形を決める情報を、この装置を使ってテキストデータに付与すると、その結果を記録した紙テープが出力されるという構造を持ち、その紙テープをさらにコンピューター制御の写植装置に読み込ませる、という仕組みで印字を可能にしました。

電算写植は、日本語の「組版ルール」の整備にも貢献しました。電算写植機の最大の利点は、どんな日本語の文章が入力されても一括処理で組版を自動実行できるというもの。そのためには必然的に、組版の一般法則の機械的な(プログラム化された)定義が不可欠となったのです。

それまでにも組版ルールはあったのですが、印刷会社ごとに独自で設けられたハウスルールという側面が強いものでした。電算写植機は、日本全体で共通の組版を統一するための大きなきっかけの一つになったと言えるでしょう。

ちなみに、電算写植の開発は、モリサワよりも写研が先行していました。モリサワがこの分野で勢いをつけていくのは、1980年代に入ってからと言えます。

電算写植によって、それまでには見られなかったような複雑で前衛的な本文組版も可能になっていきました。杉浦康平氏や、戸田ツトム氏など“本の中をデザインするデザイナー”が多く活躍し、彼らが電算写植を用いて作り上げたデザインは、今見てみると「これはDTPなのか?」と目を疑ってしまうような斬新なものも少なくありません。

また、電算写植は、書体のデジタル化にも深く関係していると考えられます。初期の電算写植は、文字の組版をデジタル化するものであって、文字そのものはまだアナログな写真撮影で実現していました。ところが、80年代に入るとドイツやアメリカなど欧米の技術を取り入れながら文字自体のデジタル化も進んでいくようになります。最初はギザギザのビットマップフォントに始まり、やがて高品質なアウトラインデータで書体情報が管理されるようになっていったのです。

「デジタルフォントはパソコンから始まった、という認識をお持ちの方も多いのですが、実は写植から、と言えるんです。現在と形状データの形式は異なりますが、DTPが普及する以前から、デジタルフォントの開発は進んでいました。この頃から、“書体”ではなく“フォント”という呼び方が登場してきています」

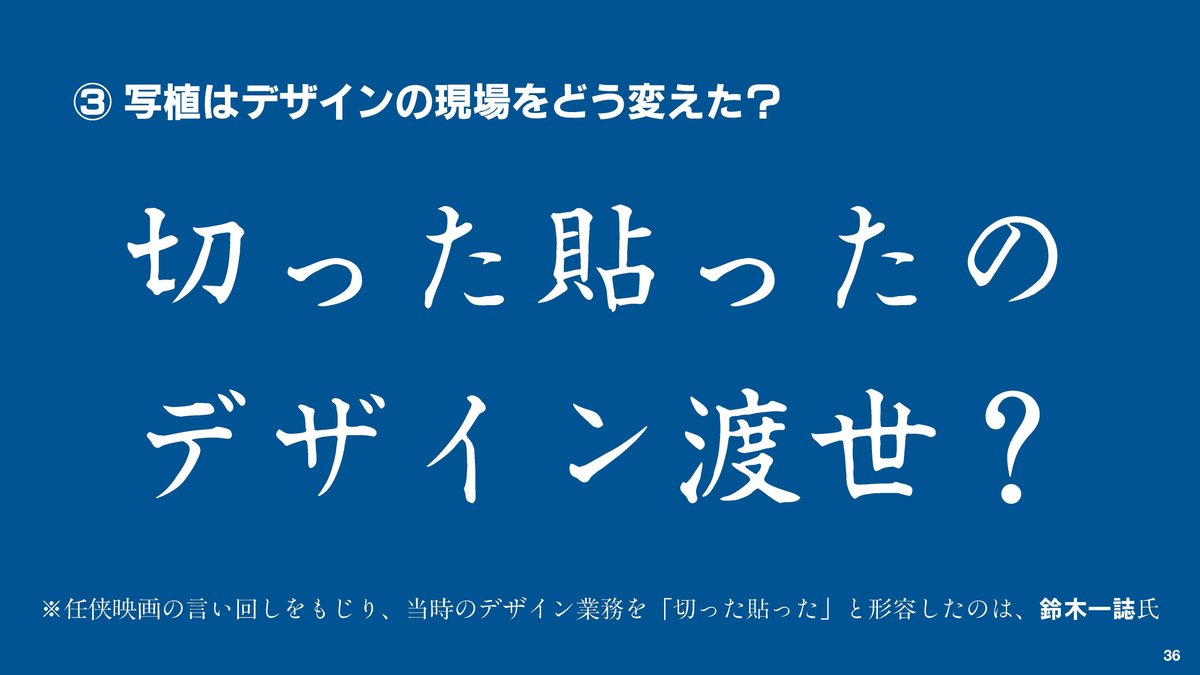

写植機はデザインの現場をどう変えた?

印刷において画期的な発明となった写植機。その登場がデザインにどのような影響を与えたのかを見ていきましょう。

ここで話は戦前まで遡ります。かつて、文字を使うデザイン業務は、今のようなタイポグラフィではなく、実際に手で描いて行われていました。大正から昭和ごろまでは「描き文字」と呼ばれ、戦後さまざまなデザイン用語が海外から入ってくる中では、「レタリング」という言葉で言い表されていたように、当時は自分のデザインで使う文字は自分で描く、文字を描くのが上手じゃなければデザイナーにはなれなかった時代でした。

この事情は日本の書き言葉に由来します。阿部氏は、昭和期を代表するグラフィックデザイナーの一人である原弘氏が1970年の読売新聞夕刊にて発したコメントについて言及しました。

最近(中略)金属活字を使わなくなる傾向が現れてきたのである。これは文字印刷における変革である。そして写真植字機による文字印刷もその一つである(中略)写真植字には利点もある。印刷文字に新しいデザインの書体の出現を容易にしたこともその一つである。

金属活字の場合、当用漢字だけでも二千字近く、それに大小のポイントの活字をそろえようとすれば、何万という字母を掘らなければならないし、鋳造された活字を置くスペースも大変である。しかも常用漢字だけでことたりている印刷所、などというものは皆無だろう。新しい書体の活字を増やすだけで、莫大な犠牲がまちうけているわけである。

ラテン系の文字の活字は(中略)実に多様な書体があって、それぞれが有効につかわれて、文字印刷の表現を豊富なものにしているが、わが国ではほとんど明朝とゴシックの、わずか2種類に限られるということは、字数が多いことが大きな理由の一つになっている

つまり当時は、コストやスペースの観点から、デザインに特徴のあるディスプレイ書体のためにわざわざ活字を作ることができなかったのです。通常最低限揃えられるとしたら明朝体やゴシック中心で、基本的なものに限られていました。

原氏の引用は以下に続きます。

ところが写真植字の場合は、一そろいのネガを作ればよいわけである。一つのネガから大小違ったプロポーションのデザインがしてある活字の文字に比べれば、それは欠点でもあるが、写植が新しいデザインの印刷文字の作成を、容易にすることは事実である

写植が普及したとはいえ、写植印字はあくまで素材です。印字された写植文字を、文字通り切り貼りして版下を作り、それを製版して印刷物にしていたのです。杉浦康平氏のデザイン事務所は、精巧な版下制作でも有名で、写植印字をどう組み合わせるかはデザイナーたちの手仕事に委ねられました(自分で完全版下を作らないデザイナーも多くいました。そのような場合は、版下屋さんと呼ばれる専門業者が、デザイナーから指定に基づいて「切った貼った」の作業をしました)。

また、フランス文学者の鹿島茂氏が書いた『杉浦康平と写植の時代』の書評の中には、鹿島氏の思い出話として、こんな一説があります。

私の名前が最初に活字になったのは伝説の雑誌『エピステーメー』1976年3月号掲載のフーコーへのインタビューの翻訳者としてだったが、そのとき中野幹隆編集長から写植の原版を見せてもらった。いや、驚いた。少片に印字された文字が紙の上に切り絵細工のように並べられていたからである。二校での訂正は小片をピンセットで貼り直すから極力控えてほしいと言われたことを覚えている

文字を詰めるというスタイルも写植によって加速しました。デザインに携わる人であれば、文字と文字の間を微妙に調整するカーニングや、トラッキングは日常的に行っていると思います。ですがこれは、写植が出てきたことによって安定してできるようになった技法の一つ。

活版印字では、活字同士がぶつかってしまうため、物理的に文字間を一定より縮めることが困難でしたが、写植機の性能が高まるにつれて、機械上の設定で文字詰めすることが可能になりました。写植が広まった当時、文字間をぎゅっと詰めて見せる「ツメ組みスタイル」が一気に流行。ツメ組自体はもっと前からあったスタイルではあるのですが、このスタイルがブームになったことによって、写植の普及が一気に広まったといえます。

このように、写植機は、デザインの業界において多くの功績を残し、その影響は現代にも続いているのです。

続く後編は「写植時代の書体」がテーマです。

本イベントの動画アーカイブはこちら

※掲載画像訂正のお知らせ(2024年10月10日 更新)

「写植技術の歴史」の画像を更新しました。