【後編】 日本語デザインを変えた技術 発明100年に1から知りたい「写植」の話

【前編の記事はこちら】

写植書体、何がそんなに面白い?

さて後半では、OpenTypeフォントとしてリリースされる文字の中から、阿部氏が特にお勧めする注目フォントとその味わい方をご紹介いただきました。

まず写研書体を語る上で、石井文字シリーズは外せません。石井文字とは、写研の創業者である石井茂吉氏が自ら設計した書体群を指します。石井氏は、写植機の開発を進めながらも、自ら写植のための書体を作っていました。

「写植機の発明・設計者であるということは書体設計士であることを含意しないはずです。ですから、考えてみれば奇妙な話なのですが、とにかくそれをやってのけたのが石井茂吉氏なんです」

その手仕事はとても精密かつ繊細でした。例えば石井明朝体は他の明朝体と比べても “女性的” と評される美しい文字として、日本の書体の歴史において重要な地位を占めています。

こうした特徴の背景には、写植機の構造上の特徴があります。金属活字の場合は、文字サイズが大きくなればなるほど文字の線が太くなっていくものでしたが、写植機の場合は拡大縮小しても太さが同じ。

また、石井書体ができた時にはまだまだ写植用の書体の数は少なかったため、本文と見出しどちらでも使える汎用的な書体でなければならない、という事情があったものと考えられます。そのほかにも、活字のように金属を彫る必要がなかったため、紙に面相筆で書いた微妙な線を、そのまま書体化することができたという点。写植特有のカスレやにじみへの対策として、横線がやや太く、その分縦線を細くしてバランスをとったことで、縦横のコントラストがない中庸な印象になったこと。

こうした技術的な制約に加えて、そもそも石井茂吉が達筆で、毛筆の才があったこと。これら全ての融合によって生み出された文字と言えるのです。

写植書体には、そのほかにも特徴的なデザインのものがいろいろあります。先ほどの石井書体と比べると、書体の数が格段に増え、デザイン的にも多くのバリエーションが出てきた1970年代以降にリリースされた書体になります。

今回モリサワよりリリースが発表された書体の中から、いくつかピックアップして、そのルーツを辿っていきましょう。

①ゴナ、ナール、ナミン

写研書体の中で「ナカ」や「ナ」がつく書体は、中村征宏氏が設計した書体になります。中村氏の書体は本当に様々なシーンで使われており、雑誌広告、漫画、標識など、日本社会で見られる文字の相当な割合が、ゴナやナールで埋め尽くされていた時代があったのです。

②イナミン、イナクズレ、イナピエロ

名前が「イナ」から始まるのは、『写真でみるレタリング入門』(ダヴィッド社、1975)など、描き文字の入門書も多数著している稲田茂氏が手がけたもの。

中村氏も稲田氏も、どちらも写研の社員ではありませんでした。それぞれレタリングやグラフィックデザインを手掛けてこられた外部のデザイナーでしたが、そうした人たちが書体の設計に参入してきたという点でも、面白い時代といえます。

③ボカッシイ、いまりゅう

この書体を設計したのは、今田欣一氏。現在も書体設計士として活躍されている今田氏が、写研社員として在籍時代に制作した書体になります。従来の書体の様式にとらわれない自由な文字が特徴です。

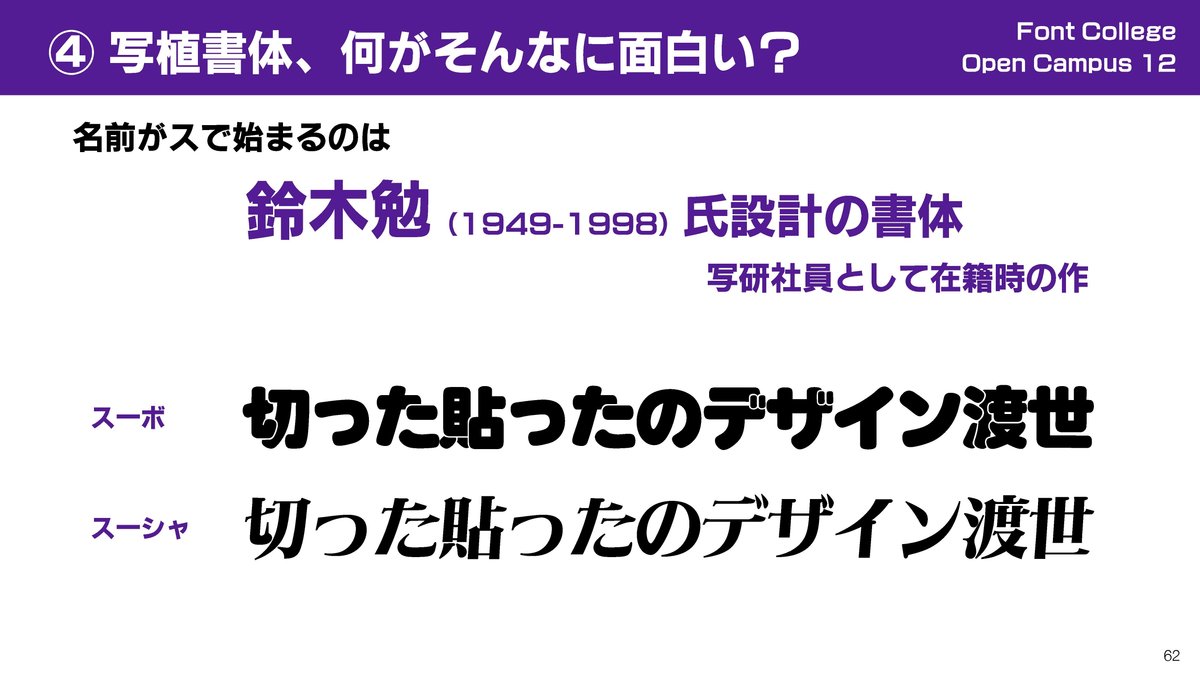

④スーボ、スーシャ

名前がスで始まるのは鈴木勉氏の書体です。こちらも写研社員として在籍時代に制作されました。まるみを帯びたスーボ、流れるようなスーシャ、いずれも優れたディスプレイ書体です。

「以前、写研にいた方に伺ったのですが、スーボは東京のハイブロウなデザイナーにはあまりウケず、その代わり地方でよく売れたのだそうです。チラシや通販のカタログなどにも、好んで使われたようです。お高くとまっていない、いい意味での野暮ったさや親しみがある書体でしょうか。人間も、東京で頑張ってハイセンスなものを作る人もいれば、地方でみんなのために活躍する人もいます。文字にも、それぞれの生き方、活躍の仕方があって、面白いですね。」

ちなみに、鈴木勉氏は、書体設計士の鳥海修氏と共に写研から独立、1989年に字游工房を設立します。ヒラギノシリーズをはじめとする字游工房書体の数々は、今も日本のデジタルフォントをリードし続けているといえます。

写研書体とモリサワ書体を比較すると、話題はさらに興味深く広がっていきます。両社それぞれがいくつものフォントをリリースし、しのぎを削りました(当時はフォントではなく、書体とか写植の文字盤と呼ばれたわけですが)。

けれども写植時代のデザイナーには写研フォントの方が受けがよく、また日本の出版社は東京に集中しているので、大阪のモリサワよりも地の利もあって、写研の台頭がしばらく続きます。

とは言え、もちろんモリサワも、優れた書体を多数開発し、デザイン業界から高い評価を得ています。例えば1974年に登場した、風格あるディスプレイ書体「ゴシックMB101」です。

これは1989年に販売された雑誌『POPEYE』に掲載された広告です。同雑誌に掲載された別々の広告ですが、いずれもゴシックMB101が使われています。

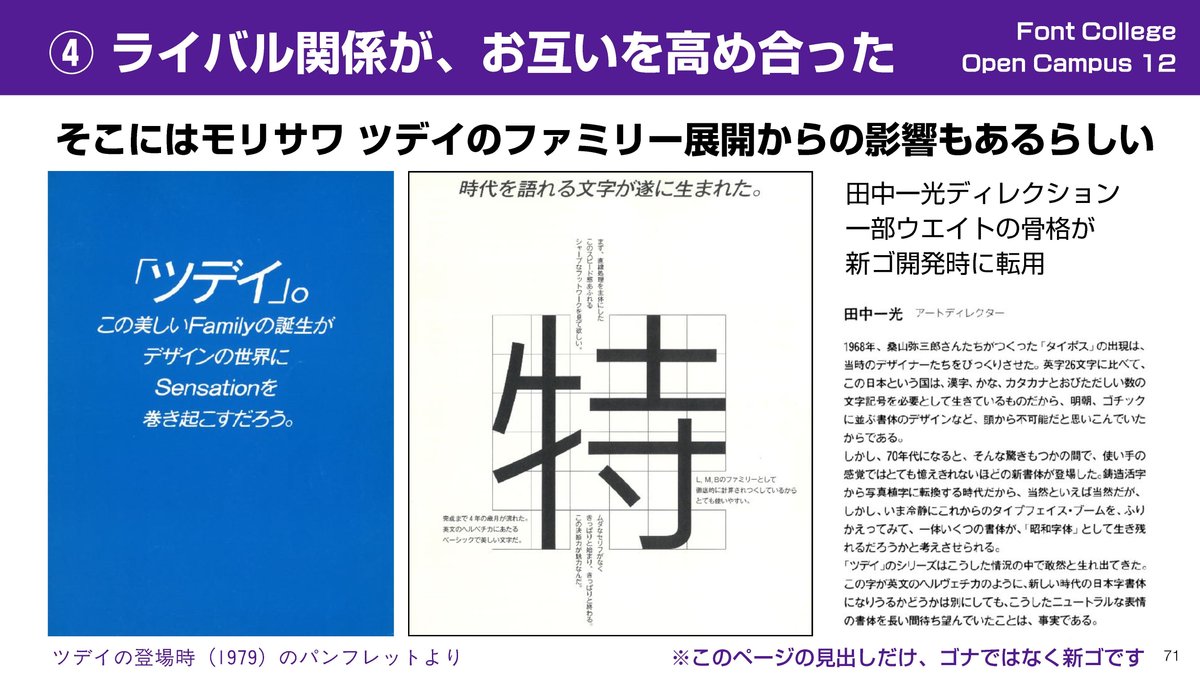

また、「ゴナ」は当初「かつてない極太のゴシック」としてリリースされ、事後的にファミリー化されていきました。ですが、どうやらゴナのファミリー化は、モリサワが開発した「ツデイ」からの影響もあるらしいということがわかってきています。ツデイとは、田中一光氏がディレクションしたフォントファミリーで、一部のウエイトの骨格が、その後に発表される「新ゴ」開発時の骨格のベースにもなっています。

このように、それぞれの特徴を活かして成長を遂げてきた両社のライバル関係が、互いを高め合い、時代を作っていったのです。

どう使っていこう?

さて、いよいよリリースされる写研書体のOpenTypeフォント。現代を生きる我々は、写研書体をどのように使っていけばいいでしょうか。

「もちろん好きに使えばいいと思うのですけど……こんなデザインができるよ、という例を、いくつか挙げてみますね(ちょっと、保守的な使い方かも知れませんが)」

「’80sや’90sリバイバル風のデザインをしたい場合、写研書体はとても有効なはずです。」

と阿部氏は語ります。1980年代から90年代の日本の商業印刷物は、写研書体が席巻していたからです。

「一時期ほどにではないにせよ、’80s調のデザインは根強い人気ですよね。私が勤める大学でも、21世紀生まれの学生が、好んで80年代風のポスターやイラストを作っています。ですが今までは、当時のオリジナルの書体がないから、どこか感じが出ない、ということがあったと思います。その意味で、写研書体が使えるようになるというのは、大きいと思います」

さらに、阿部氏曰く、“昭和の絵本黄金期の「あの」たたずまい”を表現することができそう、とも言います。高度経済成長期の1960-70年代は、絵本ブームの時代です。『ぐりとぐら』(福音館書店、1963年)、『わたしのワンピース』(こぐま社、1969年)など、今も読み継がれる永遠の名作が、児童書専門の出版社から数多く刊行されました。そしてそれらの絵本には、かなりの確率で写植の文字が使われていました。写植は、フルカラーの絵の横に少し文字を添える、という使い方に適しているからです。

「みなさんが、子どもたちのために、優しく品のある佇まいの絵本をデザインしようとする時、きっと今でも、写研書体は「よくにあう」のではないでしょうか」

最後に阿部氏は、次のように語ります。

「私は、書体を使う時に、その文字のルーツやコンテクストをちゃんと知ることと、歴史に縛られず自由に創作することが、同じくらい大切だと思います。今はデジタル・アーカイブの時代ですから、最新のものも大昔のものも、同じプラットフォームに並んで、ワンクリックでアクセスできます。そうしたものを自在にリミックス、マッシュアップして、新しいものをどんどん作っていけば良いと思います。クラシックになっている書体だって、生まれた当時は掟破りなものだったはずです。デビューから40年とか80年とか経って、今また現役のデザインの中で新しい使い方をされたら、きっと文字だって嬉しいと思います」

「けれども、ルーツやコンテクストを知り、それに敬意を払うということも、忘れてはいけないと思います。ストリートでヒップホップをやっている人たちが、自分より前の世代の音楽を『ディグって』、『文脈』を『リスペクトする』のにも似ていると思います。その文字デザインが生まれた背景や、使用されてきた場面を知り、先人たちが組み上げてきた歴史を引き継ぐという意識を持つことで、新しいものをより正しく積み上げていけるのではないでしょうか。写研書体がついにデジタルフォント化され、モリサワのサブスクリプションを通じて誰でも利用可能になるという、今回の歴史的な出来事が、そういうきっかけになると信じています」

Q&A

写植書体には手書きの温かみが感じられるのですが、阿部さんの所感を伺いたいです。モリサワや写研で生まれた写植書体の数々はデザインに大きく影響を与えており、今回デジタルで利用できるというのが凄く大きいことだと思います。ツデイや太ゴシック体B1、丸ゴシックなど、モリサワの写植書体もそのままデジタルで利用できるようになるとデザインの幅が広がると思うので、その動きも今後みられたら嬉しいです

― 直接のお答えではないのですが、そのままって何か?は難しい問題だと思います。例えば音楽や映画で、単純なデジタルリマスターをすると、アナログ時代には気にならなかったアラがはっきり目立ったり、安っぽくて物足りなくなる、という話をよく聞きますよね。

かつてのデザイン環境にまとわりついていた、直接的な書体デザインとは関係ない技術上のノイズとか揺らぎまで含めて、その文字の温かみだと思っていた、みたいな場合もあるでしょう。思い出が記憶の中で美化され、事実以上の理想になっている面もあると思います。そういう場合、デジタルでどこまでを復活させることが、望ましい「そのまま」なのか。フォントの場合、歴史の史料として冷凍保存するためではなく、これから使うために、再リリースするのですから。

今回の改刻/復刻プロジェクトにしても、人々の記憶の中でワインのように熟成された、一種の幻想としての書体が対象ですから、非常に難しかったはずです。だから現状がベストの正解だ、と無条件に評価しているわけではないですよ。でも、どのような形で甦らせるのが良いのかは、書体ごとに違っていて、一つ一つ吟味して判断されていくべきことではないでしょうか。

関連して、今回のリリース書体を見ていて感じたのが、「石井中明朝体OKL」と「A1明朝」の違いです。A1明朝はそもそもDTPの時代に「石井明朝を使いたい」といったニーズの受け皿となってきたという背景があります。そこで重要視された特徴が文字のパーツ同士がくっついた際に生じる写植ならではの表情「マージナルゾーン」の再現でした。写植のにじみというのは、本来の意味でのマージナルゾーン、つまり金属活字や凸版印刷の印圧が生み出すインクの濃いエッジの魅力とはまた別の、光学的にかたちが溶け合うような味わいがあると思います。

マージナルゾーンがあることで醸し出される独特の風合いはデザイナーに歓迎され、長年愛されているモリサワの代表的なフォントです。

一方、今回リリースが発表された石井中明朝体OKLではマージナルゾーンの再現が行われていないようですよね。こうしたマージナルゾーンが写植書体としての味わいや温かみの一部を形成していたのだと思うのですが、今回のプロジェクトにおいてはどのような経緯で現状の形に落ち着いたのか、モリサワの方にお伺いできれば嬉しいです。

(モリサワ司会者の回答)

石井中明朝体OKLとA1明朝のマージナルゾーンの違いは、開発アプローチの違いを反映したものです。A1明朝は写植の雰囲気を再現するアプローチをとった一方で、写研クラシックスでは、オリジナルのアウトラインを忠実に再現するアプローチを取りました。改刻フォントとしてリリースされる「石井明朝」「石井ゴシック」ではA1明朝に近いアプローチを取り、“石井書体のイメージ” を表現しようと試みています。詳しくは別のイベントでご紹介しており、モリサワ公式noteやYouTubeでアーカイブもご覧いただけます。

一時代を築いた写植の存在を知ってもらったり、そのような技術を後世に残していくためには、どのような取り組みが必要と考えますか。2024年現在もごく一部のマンガや道路標識、駅看板などで写植が使用されている事例が見受けられますが、マンガについてはここ5年ほどで写植に拘っていた会社もDTPに切り替えている印象です。活版印刷所は少数ながらも仕事として受け継がれており、一般にも知られていますが、お話にあったように写植は忘れられがちな印象で、個人的には勿体ないように感じました。

― これは考え方ですが、「みんなで育てようよ」あるいは「新しい命を吹き込みなおそうよ」ということかなと思います。やや突き放した言い方に聞こえるかも知れませんが、写植書体をやたら伝説みたいに崇めたりするのは、あまり意味がないと思います。今回のプロジェクトによって、みんなが過去の文化にアクセスできるようになり、そこから新しいものを作っていける状況に踏み出した、ということが大事なのだと思います。

いろいろな理由があったと思いますが、写研の書体は長い間休眠していました。それを甦らせるというは、長年止まっていた蒸気機関車の、全ての部品を点検修理して、もう一度線路に乗せて走らせるような、大変な話です。この30年の間に、フォントは技術もデザインも、飛躍的に進化しました。やっとSLを線路に乗せても、もう世の中では時速300kmの新幹線が5分おきに走っている、みたいな話です。

写研書体が使えない間に、思い出の中で理想化されていた人も、実際に使ってみると、さまざまな不満や使い勝手の良し悪し、「あれ?こんなものだったかな」みたいなことも見えてくると思います。けれどもそれこそが、大切な最初のステップだと思います。ユーザーも、メーカーやパブリッシャーに意見をフィードバックして、文字に命を吹き込みなおしていく、という気持ちを持つと良いのではないでしょうか。

写研書体を知れば知るほど、今使っているフォントや文字が面白く感じられそうですね。

今後リリース予定の写研OpenTypeフォントについては、こちらでも詳しく説明しています。

Font College Open Campusはこれからも不定期に開催し、noteでレポートを掲載していきます。今後の掲載もどうぞお楽しみに!

本イベントの動画アーカイブはこちら