組版に「正解」はあるの? 新潮社に学ぶ、良い組版の考え方

組版を学ぶ人が陥りがちな「選択肢がたくさんあるけど、結局何を使うのが正解なの……?」という疑問。

その疑問を解決するために、日本を代表する出版社の1つであり創業100年以上の歴史を持つ新潮社様にお話を伺いました。

詳しい経緯は前回記事をチェック!

お話を伺った方

金川 功 (かながわ いさお)さん

営業部 元デジタル編集支援室長として、新潮社の書籍のDTP組版の実践と指導に取り組んでいる。

新潮社の文字組を見守ってきた金川さん

――金川さん、よろしくお願いいたします。まずは経歴からお伺いしてもよいでしょうか。

金川 新潮社に入社してまず配属されたのが出版部の、創刊されたばかりの『とんぼの本』の編集部でした。そこから『芸術新潮』や『SINRA』といったビジュアル雑誌の編集部を経て、出版部に戻ってからはビジュアル本や書籍の編集に携わっています。

2005年頃から現場にInDesignを導入し、編集者自身がDTPに携わるワークフローを構築しました。

――なるほど、新潮社の組版をDTP以前からずっと見守ってこられて、InDesignも長年使いこなされているのですね。

金川 新潮社の組版としては活字→写植→DTPと辿ってきていますが、DTPが始まった時、最初からInDesignを使っていたわけではありません。

かつてはQuarkXPressという組版ソフトを使う時期もあったのですが、その頃の海外製ソフトはどうしても日本語に弱かったんですよ。

ベタ組にしたいのに、勝手に詰まってしまって揃わなかったり。その状態をうちの校閲も許さないし、組んでいる自分も嫌だったけどどうしようもなかった。結果として、その頃は「DTPの組版はダメ」というレッテルを貼られていました。

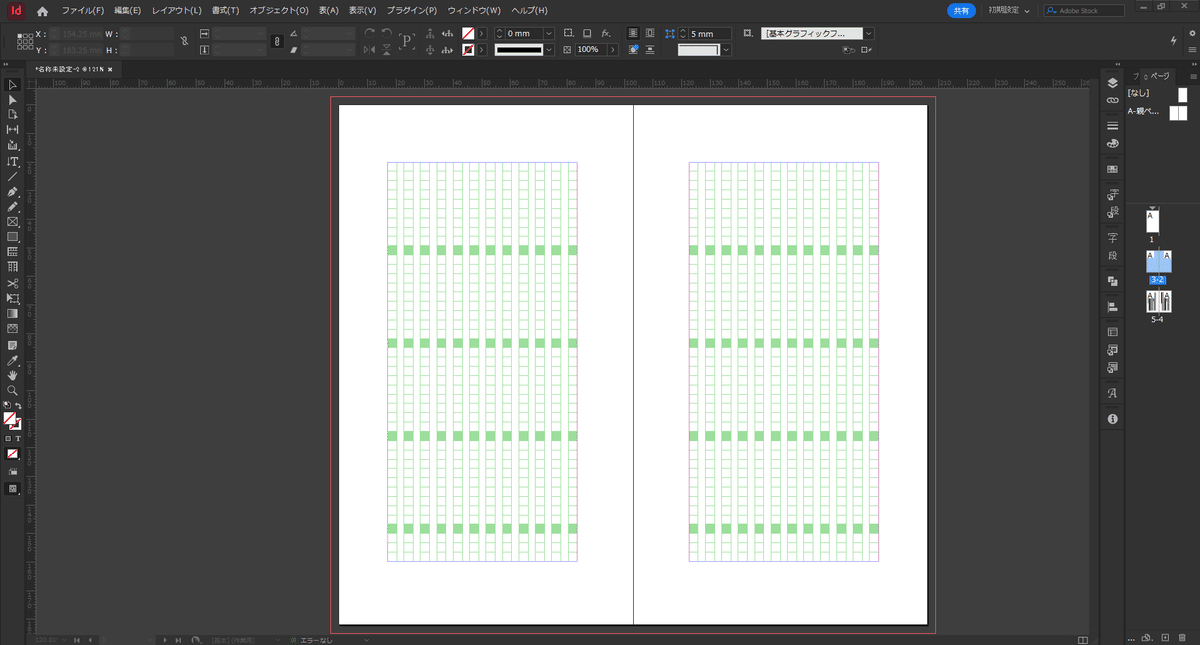

そんな中でAdobeのInDesignが出てきて……フレームグリッド* を見たときは本当に嬉しかったですね。「これできれいに日本語が組めるぞ!」と思いました。

あえて「例外」がハマる場合もある

金川 明治から昭和初期まで、活版の時代には字間を空けて組んだ本がありますが、写植以降の日本語の本文組は「ベタ組が基本」だと思います。しかし、その一方でそうじゃない組み方が正解になる場合もあります。

まずこれを見てください。

金川 これは三浦瑠麗さんの『孤独の意味も、女であることの味わいも』という本なんですが、文字サイズが13.25Q、字送りが14.125Qと微妙な数値で字間が空いており、ベタ組ではないんです。

この数値はデザイナーさんの指定で設定しました。最初数値だけ見たときは単に奇を衒っているかのように感じられたんですが、いざ組んでみたら、この本の内容にものすごくフィットしていたんですよね。

字の間がちょっと空いていることで、辛い思い出を綴る文章でも息が詰まらずに読むことができます。

あくまでもこの本に限ってはこの組み方が良かったという話で、この設定を他の本に当てはめてそれがいいかというと、そうではないです。

――文の内容を踏まえたうえで、「あえて」意図があってそうしている、という最たる例ですね!

金川 実際、こういうことはなかなかやりづらいです。

ただ、きっと「この本にはこの組み」というのが何かあるんだと思います。それを探し求めて、最初の設定でいかにそこに近づけられるかが、成功と失敗を分けるポイントだという気がします。

編集の流れ

――なるほど。その「最初の設定」に至るまでの、編集の流れを教えてください。

金川 デジタル編集支援室で作る場合は、まず編集者が印刷会社さんに入れるのと同じように、版面・フォント・組・行間などの指定を持ってきます。「文字サイズは9.5ポで~」のような。

それを見て問題なければそのまま組みますし、「こんなふうにもできるよ」や「こんな組み方の方が内容に合っているんじゃない」など提案することがあれば、いくつか見本組を作って見てもらいます。

とはいえ、文字のみの小説などの組にはそんなに特殊なことはしないし、普通に組むのが大半です。選書や新書などはフォーマットがあるのでそれに沿いますが、内容によっては少し変化をつけたりもしますね。

よく使うフォント

――フォントもそうした提案の1つになるかと思いますが、よく使うフォントはありますか?

金川 10年近く前ですが、新潮社の書籍を調べてみたらほぼリュウミンと秀英明朝でした。写植時代はMM-A-OKL(石井中明朝 オールドスタイル大がな)が多かったんですけど、デジタルになってきたらリュウミンと秀英が圧倒的に多かった。

あとは、昔とんぼの本(ビジュアル本)を担当していたときはデザイナーさんがヒラギノフォントをよく使っていました。

ベースはヒラギノフォントで、合成フォント機能でひらがなを游築36ポ仮名にしたらちょっと古っぽい感じになりますよね。日本の伝統文化を扱っているような本には、それが非常によくマッチしていました。

でもやっぱりリュウミン・秀英を指定してくる編集者は多いです。

リュウミンは「万能」

金川 自分が始めたころは、リュウミンはもう使い古されていたイメージだったんです。「新潮社の本はどれ見てもリュウミンじゃん!」と思って、人と違うことをやりたいと思っていたのだけど。

でも、特にリュウミンとKO(オールドかな)の合成フォントを使ったとき、「おお、これ万能だな」って。

小説でも読みやすいし、硬派なノンフィクションでも違和感がない。一時リュウミンをすごく避ける期間があったけど、今は逆に「悩んだらリュウミン」に戻っていますね。

新潮社の組版フォーマット

――新潮社全体としての組版ルールといいますか、何か具体的な決まりはありますか?

金川 単行本については「校閲部基本マニュアル」という冊子があって、そこに記されたルールを基本としています。

文庫などにはフォーマットを細かく定めた指定書が存在していて、代々コピーを繰り返して編集部で受け継がれています。文庫の扉などは「タイトルの文字数が何字までが1行で~」「著者が二人の場合の表記の仕方は〜」など想定されるいろんなパターンが列挙されています。

ノンブルの書体などにも規定があって、形の違う欧文書体で作成したら「違う!」と言われたりして。

新潮社はそうした形式重視の一面があります。

特に新潮文庫だと、奥付の幅や柱の字取り*なども決まっていて、一文字でも幅が違うと校閲から指摘されます。

新潮文庫は古い歴史があるからこそ「フォーマットを大切にする」というのは大事なことなのかもしれないです。瑣末なことにこだわるのは一見、無駄のような気もしますが、いつも同じ形で記されていることで読者も安心し、信頼感が得られているのかもしれません。

*字取り……一定の字数分の幅に文字を均等に配置すること

その一方で、文庫部長いわく「本文は必ずリュウミンで組まなきゃいけないと決まっているわけではない」ようで、その判断は担当の編集者に委ねられています。とはいえ、新潮文庫としての統一感を大事にしたいと考えてリュウミンを指定してくる編集者が圧倒的に多いのが現状です。

――「フォーマットを大事にする」ことと「内容にあわせてカスタマイズする」の線引きは難しそうですね。

金川 その線引きは、もう個々の編集者の考え方次第です。でも、編集者が違うことをやろうとしても校閲さんから赤字が入ったりして、編集者と話しあったりすることもあります。

校閲は校閲として一つのルールを守っているんですよね。

新潮社は校閲部がものさし

金川 さっきも触れましたが、新潮社には「校閲部基本マニュアル」というものがあります。組版の基本的なルールや漢字の字体、ルビの振り方のルールなど細かく規定されています。

もともとはこういう明文化された資料みたいなものが無くて、校閲さんたちの赤字の中に新潮社ルールがあったんです。DTPを始めた当時と同じくらいの時期に文書化されたと思います。

実際に組む時の調整

――その新潮社のフォーマットを守りながら、組版データを作っていくわけですよね。実際の調整、特に本文組についてはいかがですか?

金川 最終的には「読みやすい」ことが大事で、本の内容によって調整します。新潮社の場合、例えば改ページの前のページに、前章の末尾が1行だけ残ることは避けますね。

この場合は最低でも2行立てるのが原則で、そうでなければ前のページに追い込みます。基本的にはその章の中のどこかで句読点や約物を詰めることで処理できる場所を探します。

また、小見出しがページの最後にあってその後に本文が続かないことも避けます。

金川 この場合は小見出しの分の行をステアキ(アキにしたまま)にして、小見出しを次のページに送るか、前の章の中で改行によって行数を増やせる場所を探して調整することが必要になってきます。

これらのような体裁は著者自身も嫌がることも多いし、本として恰好悪いものではあります。

でももしその原稿が、著者が本当にぎりぎりまで練って詰めた文章だったとしたら……その1行の体裁を守るために、編集側が改行を入れたり詰めたりするのは許されることなのか?と思うことはあるんですよ。

改行を入れるにしても、判断は著者あるいは編集者に委ねます。調整していいと言われることがほとんどですが、何を優先するかは難しいですよね。

1行の文字数を減らして次の行に1字送ったり、句読点類を詰めて自然に調整できることも多いですが、あまりにも行がスカスカになったり、逆に息苦しく感じさせたりしないよう、複数行にわたって調整するよう心がけています。「調整しました!」というのが見え見えになるのは避けたいです。

調整の先にあるもの - 良い組版とは?

――その調整が一番難しいんですよね。

金川 そうですね、調整の仕方は結局組版する人のセンスというか、版面に対する愛情みたいなのがあるかないかだと思います。

「とにかく文字が入っていればいい」という考え方もありますけど、そうじゃなくて。例えばテンマル(「、」「。」)が詰まっていると、やっぱり息苦しいんです。

究極の良い組みっていうのは、読み手に「きれいな組みだな」とか「しゃれたことやってるな」と思われるようなものではないです。

読み手が本文の1行目からずーっと読み始めて、内容に没頭して読んでいって、最後の1行を読み終わって「あぁ、面白かった!」って言えるようなのが最高の組みだと思うんですよ。

つまり、組版っていうのは主張しちゃいけない。あくまでも本文の内容に寄り添って、何のストレスもなく読ませるのが最高の組版だと思います。

「組版」ではなく「デザイン」しちゃう人がたまにいるんですけど。

見開きだけで見るとかっこいいけれども、それで200ページ300ページ読めますか、という話であって。何か爪痕を残そうとして変わったことをしようとすると、読んでいる側としては気になって読めやしない。

あくまでも文字は本文の内容を伝えるための道具でしかないんですよ。

組版をするにあたって、いかに影武者になって、ストレスなく本文を読ませられるか、読んでいただけるか、というのが腕の見せ所なんです。

組版なんて本当に地味な世界で、自分が編集者の時はそこまで意識をしていませんでした。けど、いざ自分でやってみたら大変だなと感じました。

大変だけど、でも、誰もそれを評価してくれるわけではない。組版のきれいな本が表彰されるわけでもないし、できて当たり前の世界なんですよね。

より最適な組版を行うために

組版を行うときの「目」

――さきほど「版面への愛情」とおっしゃられましたが、組版をするときの「目」みたいなのを育てる必要があるなと感じていて……どうしたらその目が育ちますか?

金川 たくさん読むというか「組版を見る」ことが大事で、自分の感性の中で「これは読みづらい」みたいなのを積み上げていくしかない気がします。

例えば、気になるもので多いのは本のノドの設定。

組版作業をするときって、InDesignの画面で見ている、つまり2次元の平面で見ているんです。だから、あんまりノドの意識が無い。ある程度の幅があれば読めると思ってしまう。

ただ、ノドの狭い本っていうのは、実際思った以上にページを開ききって読まないといけない。それが読んでいる間ずっと、数百ページ続くとなると、さすがにストレスになってしまいます。

ノドの幅については、実際に組む時に基準にしている数値はあるけれど、物によっては行数の関係でそんなに取れないこともあります。

また、造本がハードカバーなのかソフトカバーなのか、綴じがどの方法なのか、ページ数はどれくらいなのか……なども含めて全体を考えながら、設計を検討していかないといけないです。

――それってやっぱり画面だけ見ててもわからないというか、実感がないところですよね。

金川 そうですね。本は立体なんだ、3次元なんだっていうのを忘れたら絶対にいけない。開いた時にどう見えるかを考えて版面を作らなければならないんです。本をたくさん見て、自分の中で基準みたいなものを作っていくことが大切だと思います。

ルールの取捨選択

――組版において新潮社のルールがあるとのことですが、場合によっては取捨選択をしなければいけないタイミングもありますよね。

金川 新潮社として、本文組はベタ組を堅持することが基本姿勢です。ただ、内容によってはどうしようもないときもあり、調整する場合は追い出し優先*にします。ただ、逆に「ここでツメたら1字入るから、こっちのほうがきれい」のように、組む時に判断して多少のルール破りが発生することもあります。

――ルールを守ってやっていくことだけが必ずしも正解ではない、ということですよね。

金川 それで読みづらくなったら本末転倒ですよね。

結局は、読む側にとって一番読みやすくなればそれでいいじゃない?って思うんですよ。「こうしなければいけない!」ということではなくて。

そうした判断は経験するしかないし、経験してもわからないこともある。

教えるのも難しいんですよね。100点の答えってないじゃないですか。

取捨選択に必要なのはやっぱり1つは経験で、あとはセンス。

どの組み方がきれいかなんて人によって変わりうるものでもあって、結局正解ってないんですよ。

――新潮社さんから出る書籍に関しては、編集者・組み手・校閲が三位一体となって作っている、ということですよね。

金川 そこが新潮社の強いところでもあります。中でも校閲さんの働きが素晴らしい。特に一昔前、活版~写植時代では「組版に迷ったら新潮社の本を見ろ」って言われていたくらいきれいな組みなんですよ。

知らないでやるのは「恥ずかしい」

金川 組版のことも含めて本造りというのは、誰が決めたかわからないけど、ずっと連綿と続いてきた慣習でしかない、と思います。

でも、そうして確立してきた本としてのあるべき姿、美しい姿というのはもう100年以上ずっと続いているわけですし、大昔からあった。その中で、「こういうのがきれいだ」と選んで残ったのが今の本の作り方で。

新しいことをするのは全然かまわない。

そうした伝統がある、と知ったうえであえて型破りをやることは良いけども、知らないでやっているというのはすごく恥ずかしいことだと思うんです。造本から組版の細かいことまで全部含めてそうじゃないか、という気がしています。

――「守・破・離」のような感じでしょうか。まずはベースを知ったうえで、自分でどうするかという基準を持つ、というのが大事ですよね。

金川 そうですね。また細かいところにこだわっているからこそ、何かできてくるものもあると思います。1つ1つとってみたらどっちでもいいようなくだらないことかもしれないけど、それを全部総合したときにできてくる世界があるのかなと感じながらやっています。

また、そういうことを伝えていかなくてはいけない、と思うんですよね。

新潮社の組版事情をもっと詳しく知りたい方へ

新潮社のオンライン講座「本の学校」にて、今回インタビューさせていただいた金川さんが講師を務める「新潮社の組版講座」が配信されています。

新潮社の組版ルールや裏事情について、たくさんの実例を交えながら解説されている全4回の講座です。

普段は聞けないようなお話や資料が満載で、贅沢すぎる内容です……! 本が好きな方、組版に興味のある方、組版の実務担当者は必見です。

組版には絶対的な「正解」があるわけではなく、「本として立体になったときに、読者が文章に没頭できる組版」が良い組版であること、また「基本を知ったうえでたくさん見て経験して、自分の中での基準を作ることが大事」であることがわかりました。

金川さん、ありがとうございました!

※「ヒラギノ」は株式会社SCREENホールディングスの登録商標です。「秀英」は、大日本印刷株式会社の登録商標です。その他記載の会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

※ヒラギノフォント、游築36ポ仮名は、株式会社SCREENグラフィックソリューションズのフォントです。