ベタ組とツメ組。日本語の文字の並べ方を押さえよう

みなさんは日本語の文字の並べ方に「ベタ組」「ツメ組」という言葉があることをご存じでしょうか? 実は日本語の文章は、読み手を意識して読みやすい間隔で文字が並べられています。

今回はそんな日本語の文字の並べ方をご紹介します。

ベタ組とツメ組

「ベタ」という言葉の意味は「隙間なく物が並んでいること」だそうです。そういえば印刷用の絵や漫画の黒一色で隙間なく塗った部分を「ベタ」とも言っていますね。他にも「ベタ」は建築業界の⽤語にもあるようです。

まずは日本語組版にもある「ベタ」を説明する前に、文字の設計についてお話しします。

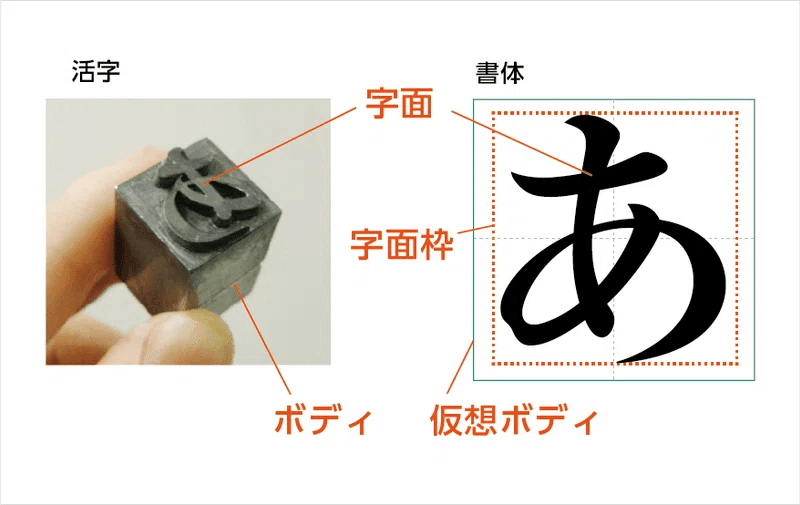

日本語で使われる漢字やひらがな、カタカナは一般的に正方形に収まるように設計されており、この正方形に相当するところを「仮想ボディ」と呼んでいます。そして「仮想ボディ」の中に実際の文字部分である「字面」が収まっています。

これらの「仮想ボディ」や「字面」はもともと活字に由来する言葉です。「字面」は、本来活字に彫られている字の表面のことで、活字そのものをボディと呼んでいました。

現在は1文字ごとに活字のような実体がないため、ボディに相当する枠を「仮想ボディ」と呼び、文字の形をした部分(=字面)が収まる枠を「字面枠」と呼んでいます。

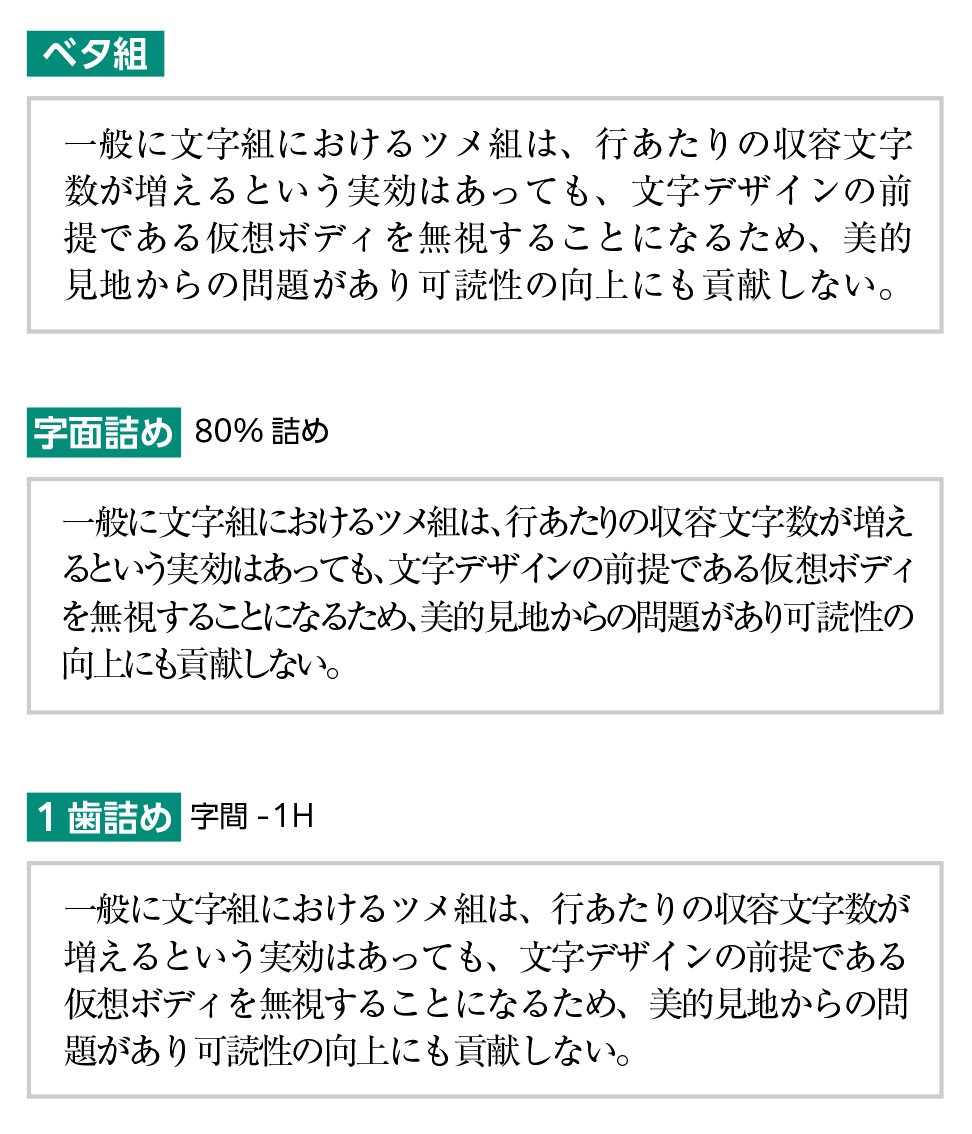

この 「仮想ボディ」に合わせて文字を並べた組み方を「ベタ組」といいます。新書や文庫本などの書籍の本文は基本的にこの「ベタ組」で組まれており、読む側にとっては可読性がよいと言われています。

一方で「ツメ組」は写真植字機やDTPの登場によって可能になった組み方です。「ツメ」は「詰める」の意味で、「ベタ組」のように仮想ボディを基準に並べるのではなく、字面の大きさ(幅・高さ)を基準に文字間を詰めていく組み方のことを指します。

文字を詰めて組むことはデザインをする上での一つの手法でもあり、見栄えなどを重視して組みたい場合によく用いられています。例えば広告のキャッチコピー、書籍や雑誌の見出し、TVのテロップなどの、短文はツメ組が多くみられます。(短文以外でも文章全体を均等に詰める場合もあります。)

本文組版の基本はベタ組?

新書や文庫本などの書籍向けに作られた本文書体は、基本的に縦組かつベタ組の状態がもっとも読みやすいように設計されています。そのため、通常はベタ組を行うことで可読性の高い文字組みができます。

また、日本語の文字は基本的に正方形の仮想ボディで作られており、文字を並べても原稿用紙のように縦・横のラインが揃うので視覚的にも整理された読みやすい文字組として認識することができます(*)。そのような理由から、本文ではベタ組が適していると言えます。

*ただし、欧文などのプロポーショナル文字が含まれることや禁則ルールによって、ラインが揃わなくなる場合はあります。

ツメ組の必要性

対して本文以外の見出しなどで文字を大きく配置する場合、同じフォントでもかななどは全体的に字面が小さく、縦長や横長の文字も混在するため、文字の間隔が開きすぎて見えることがあります。

そうすると文字同士の隙間が目立ってしまい、バラついて見えたり見栄えが損なわれる可能性があるので間を詰める作業が必要となります。詰める方法にはいくつか種類がありますが、このような場合では字面の大きさを基準にして詰めるようにし、文字それぞれの字面が重ならないよう詰めて文字を配置する「字面詰め」をします。

特に日本の高度成長期には広告やカタログなどの商業印刷媒体の需要が増えたこともあり、たくさんのデザイナーの手によってこの文字を詰める手法が取られ、現代では一般的に行われるようになりました。

ただ、ツメ組は⾒出しなどに限定しているわけではなく、本⽂でも全文字の字間を均⼀に⼀定量詰めて⽂字を組む「均等詰め(⼀律詰め)」というツメ組もあります。例えば字間を-1Hにする「1⻭詰め(=0.25㎜詰め)」などは均等詰めとしてよく使われる⽤語です。

字間の調整には文字の中心から次の文字の中心までの移動量を指定する「字送り」という指定方法もあります。

ちなみに一昔前のお話をすると、活版印刷の時代では活字の大きさが決まっていました。そのため、文字幅よりも狭い調整であるツメは行いたくても活字のボディを削るしかなく物理的に難しいものでした。(事前に字間を調整した活字を鋳造して詰める技法はあったようです。)

その後に登場した写真植字機(*)では、レンズを通して文字を印画紙やフィルムに焼き付けることができ、その印字方式によって字間の調整が比較的簡単に行えるようになりました。

*写真植字機については下記をご覧ください。

しかし、初期の写真植字機はレンズの性能がそこまで良くなく、文字にゆがみが発生する場合がありました。細かい説明は省きますが、小さな文字は特に影響を受けたため、文字を大きくするなどの対応をしていました。ただ文字を入れる領域は変えられないので、文字を大きくした分を均等詰めで調整する手法がよく行われていたようです。

その手法が引き継がれ、本文全体を「1歯詰め」などの方法で均等に詰める組版は現代も見られます。ただ、本文全体で詰め処理をすると場合によっては字面が重なってしまうこともあり、逆に可読性を損ねるおそれもあります。そのため本文で詰める目的を明確にできるかどうか、本当に読みやすい状態で組めているかを見極めることが必要になってきます。

これらのことから、最近では均等詰めを行うこと自体は減ってきているように見受けられます。

Adobeソフトでベタ組を設定する

では実際にベタ組の文章を組む際はどのようにして編集すればよいのでしょうか? IllustratorやInDesignでの作成ポイントを紹介します。

Illustrator

Illustratorでベタ組(約物全角扱い)を作成する場合は、テキストエリアの行長は文字サイズの整数倍に設定する必要があります。作成する前にテキストフレームのボックス幅を計算し、フレームを作成しておきましょう。

◆例図:文字サイズ13Q 字詰め20字 13Q×20字=260H =65mm

また、下記のようにパネルの設定を事前に確認しておきましょう。

文字パネル:カーニング 和文等幅 トラッキング 0

OpenTypeパネル:プロポーショナルメトリクスのチェックを外す

InDesign

InDesignでは基本的にフレームグリッドを使いましょう。文字サイズと文字数を指定することでベタ組に適したテキストエリアが作られます。

◆例図:文字サイズ13Q 字詰め20字 13Q×20字=260H =65mm

Adobeソフトでツメ組を設定する

Adobeソフトではプロポーショナルメトリクス・カーニング・トラッキングなどさまざまな詰める方法があります。自動で詰めを行うこともできるので、非常に便利です。詳しくは下記note記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

そして自動でより綺麗な文字詰めができる「A P-OTF」フォントもあります。このフォントを使っていただくときれいなツメが簡単に行えます。こちらも別のnote記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。

今回は日本語の基本的な文字の並べ方であるベタ組・ツメ組について紹介しました。字間が変わることによって生まれる文章の印象、読みやすさは読み手や製作者側にとっても大切なものです。

みなさんもベタ組・ツメ組のどちらが読み手にとって適しているのかを意識して組版を行ってみてください。

それでは次回をお楽しみに。

モリサワでは文字組版の基礎を学びたい方向けに、年2回(春・秋)オンライン講座「文字組版の教室」を開講しています。

詳しい内容や開催日程については上記リンクよりご確認ください。